アーティキュレーションについて

バロック音楽のレッスンをしている時に、必ず生徒さんのレッスンでお話するのはアーティキュレーション!

とても奥深く音楽表現の可能性が無限に満ちていて、演奏にとって必須なアーティキュレーション。

アーティキュレーションがないバロック音楽の演奏は全く成り立たず、重要事項の一つです。

もちろん繊細なアーティキュレーションはバロック音楽に限ったことではないのですが、

この時代は作曲家が細かく記譜していないからこそ、演奏者の正しい知識や経験に委ねられます。

分からないと、つい様々な校訂版を取り出して、気に入ったものをピックアップしてしまう…

というのは、やりがちな方法として耳にするのですが、絶対お勧めしませんし、

アーティキュレーションを学ぶためには、あまり良いやり方ではありません…

そこで、ブログでアーティキュレーションについて書こうと試みたら、

バロック時代より前に遡り、音楽の歴史を少し説明しないと辿りつかない…と思い立ちました。

あまりにも膨大で、書けることは限られてしまうのですが、参考にして頂けたら嬉しいです!

記録が残っている、世界最古の音楽

ピアノを弾いていて、音楽の起源について考えたことがある方は少なくないと思います。

先日、生徒さんのレッスンで鋭い質問を受けて、私の宿題にもなった話題。

現在、現存する世界でも最も古い音楽は、なんと紀元前1400年前!!

今からおよそ3400年も前です!

現在のシリア北部(古代ウガリット)で、1950年代にウガリット王宮の発掘調査で発見されました。

『フルリ賛歌第6番』という曲で、女神ニッカル(Nikkal)への祈りの歌と言われています。

歌詞はフルリ語で、作曲者は不明。

フルリ語は未だに解明されていないことが多く、考古学者の中でも謎に包まれているのです。

楔形文字で粘土板上に楽譜は綴られていて、リラの伴奏で歌われていたことが推測されています。

この発見された粘土板はパリのルーブル美術館の冷蔵庫に保管され、

一般公開はされていないので鑑賞することはできないのですが、

特別展示の機会があれば、間近で観れることがあるかもしれません。

女神ニッカルとは

女神ニッカル(Nikkal)とは、古代メソポタミア・シリア地域(特にウガリット)で信仰されていた豊穣の女神です。

生命と大地の守護者で、ニッカルは「月の神ヤリフ(Yarikh)」と結婚していて、

月の満ち欠けが農作物の成長と関係するため、この神話は「月のサイクルと農耕の関係」を示しているとも言われます🌛

まるで、日本神話のイザナギとイザナミのように、「天地を結ぶ神話」の様で非常に興味深いです!

フルリ賛歌第6番の歌詞と、感動的な演奏の再現!

残念ながら粘土板の破損や言語の解読の難しさにより、残念ながら不明な部分も多いそうです。

それでも、解読された範囲での歌詞の意味は研究されていて、ある程度復元されていて、ある程度の歌詞を知ることができます。

復元された歌詞はこちら。

そしてYouTubeで、研究者による復元の演奏を拝聴できるので、是非聴いてみて下さい👂

For you, I have offered the finest produce,

O Nikkal, the radiant one,

May your light shine upon us,

Grant us health and prosperity,

May the fields be fertile,

May the rivers flow abundantly,

Let the people rejoice in your blessings.「あなたのために、最上の作物を捧げます。

おお、光輝く女神ニッカルよ、

どうか私たちを照らしてください。

健康と繁栄をお与えください。

大地が肥沃になりますように。

川が豊かに流れますように。

人々があなたの恵みに喜びますように。」

3400年以上も前の曲ですが、現代の私たちの願いと変わらないことに驚きます!

🌱 自然の恵み

🙏 人々の幸福

🌞 神への感謝と祈り

正に『人々と自然への愛の歌』です!!

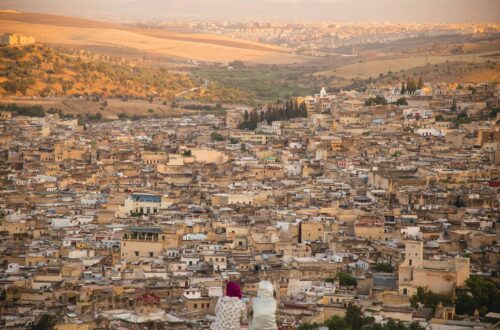

この現存する世界最古の曲が見つかったシリア、

現在は内戦や難民問題でネガティブなニュースが流れていますが、

実は人類文明の発祥地の一つで、文化や芸術、学問などが栄えた非常に重要な地域です。

シリアの壮大な歴史と豊かな文化を考えてみると、現在の戦争や混乱がなぜ起こっているのか、より深く理解したくなります。

私はその分野は詳しくないのですが、シリアの戦争は古代から続く、

「地政学的なこと」と「文化・宗教の交差点」であることが大きな要因の一つで、

歴史が豊かだからこそ、戦争の標的にもなってしまった、という側面があるのだと思います。

音楽を通じて、様々な繋がりと視点で考えさせられます。

結び

音楽は3400年の時を超えて、今も私たちの心に響いています。

『フルリの讃歌』を聴くと、「人間の願いは時代が変わっても同じなんだ」と実感します。

自然の恵みに感謝し、人々の幸福を祈る――それは、古代も現代も変わらない想いなのでしょう。

「争うのではなく、豊かさを分かち合う世界を作ろう。」

シリアの地で生まれたこの音楽は、そんなメッセージを今も私たちに語りかけているようです。

音楽は、時代を超えて人々の心をつなぐもの。

バロック音楽の繊細なアーティキュレーションも、3400年前の祈りの歌も、

その根本的な本質は 「想いを伝えること」 にあるのかもしれません。

音楽の持つ力に、改めて気づかされます。

そしてレッスンで生徒さんと歴史を遡りながら曲を深めていく時間、

私にとっても非常に有意義な時間です🌱

次回も続きをブログに綴りたいと思います。

(続)