新年のレッスンで気がついたこと

新年が明けたと共に、それぞれ弾きたい曲や憧れの曲と向き合いながら譜読みをしている方が多く、

活き活きしている姿がとても印象的です✨

そこでレッスンをしながら、譜読みをする時に意識すると良いと思ったこと、

速度記号と音楽用語について書いてみたいと思います。

速度記号と音楽用語の理解

新しい曲を譜読みする時に、もちろん書いてある音とリズムを正確に読むことは基本中の基本なのですが、

同時に、音楽表示記号を意識しながら譜読みをすると、表現のイメージが浮かぶ様になり、

もっと早く譜読みができる様になります。

ゆっくり正確に読んでいる時期は、もちろん速いテンポで弾くことはできませんが、

作曲家が求めているイメージに近づく努力を譜読みの段階からしていると、

曲の仕上がりがずっと早くなります!

譜読みをしている時、どの様な曲調なのか、作曲家は何を求めているのか理解するために、

書かれている速度記号や音楽用語もきちんと読むことを是非お勧めしたいです。

PrestoやAllegro、Andante、Moderato、Largoの様な速度記号、

そしてdolce、espressivo、cantabileなどの音楽を表現する為の用語など、

なんとなく一度見て素通りしてしまいがちですが、

譜読みの段階からイメージをして音を読むことはとても大切ですし、最終的に近道となります。

例えば、音とリズムを読みながら、もしそこにcantabileと書いてあったら、

「どの様に歌うか」「どんな音色で弾きたいか」「その為のレガートをどう弾くか」等、

考えながら譜読みをしていくと、イメージが湧き出てきます。

決して音を読む時に機械的にならないこと、いつも音楽的なイメージを持つことです。

必ず、音楽的なことと技術はセットで考えないといけません。

音楽用語を知るためのお勧めの方法

私が日本でピアノを学んでいた頃は、高校の先生に勧められて購入した『音楽用語辞典』を常に開いて、

その都度、分からないものは調べて楽譜の横に書いていました。

しかし、「Allegro=速く」「Andante=ほどよくゆっくり、歩くように」「dolce=甘く、柔らかく、優しく」など確認しながら、

実際はピンとこないということがしばしば。

その後、イタリア語を勉強したり、実際にイタリアに行ってみると、

日常会話の中で音楽用語がよく使われているので、

情景やニュアンス、または仕草を交えたジェスチャーで、

その言葉のイメージと音楽が合うようになってきたのです。

もちろん、言葉の理解は奥が深いのすぐに理解することは難しいのですが、

一つお勧めなのは、イタリア語の辞書を一冊手に入れることです。

今は便利になり電子辞書もありますが、私が留学した頃はイタリア語の電子辞書はない頃で、

1700ページ超ある紙の辞書を持ち歩いていました。

重いし嵩張るけれど、ある友人が「辞書は調べるものではなく、読むもの!」

という言葉に影響を受けて、道端で聞こえてくる会話の言い回しや単語を調べていた時期がありました。

日常会話の中に、音楽用語も本当によく出てきます!

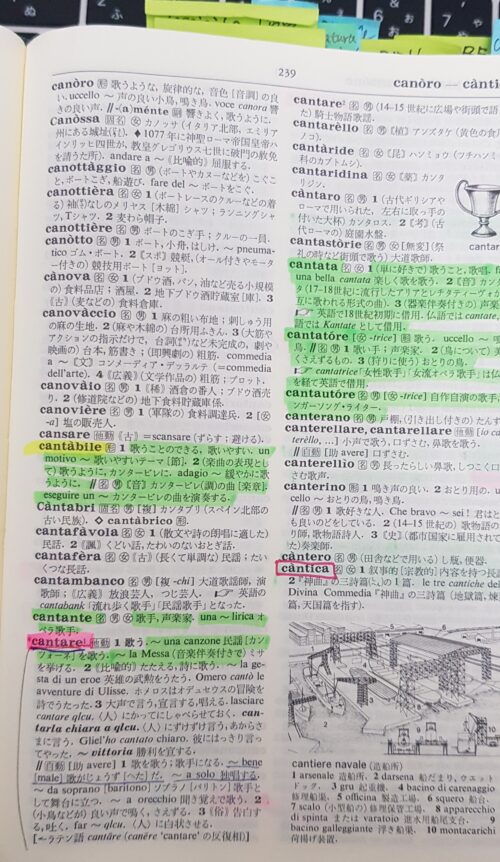

今は電子辞書も使いますが、紙の辞書はページを開いた時にパッと目に入りやすく、

調べたものにはマーカーを引いているので、視覚的に覚えやすい気がしています。

実際、今もピアノの横に置いているのはこちらの小学館から出版されている辞書 ⇓

実際引いてみると…

Allegroは確かに速度記号的には「速い、活発に」で正解なのですが、

辞書を引いてみると、それだけではないことに気がつきます。

普段は、凄く元気な人に「今日もご機嫌で陽気だね〜」みたいに使いますし、

走り回る元気な子供達にもよく使います。

なかなかお片付けしない子供に、「Allegro(速く、早く)で片付けてよ!」と怒っても、

余計喜んではしゃいでしまい、お片付けどころではなくなってしまいます!

又は、イタリアでタクシーに乗った時に、「Allegroでお願いします!」なんて言ってしまったら、

速く運転してくれるどころか、笑わそうと楽しいことを連発してくるはず!

きっと目的地になかなか到着できません。笑

そしてdolceも。

様々なニュアンスをイメージすることができます。

Cantabileはほぼ1ページ、関連用語が出てきます。

イタリアの恩師がよく仰っていたのは、

「速度記号、音楽用語はキャラクターを理解するもの!」

当時の私にはその言葉が凄く刺さって、今でも楽譜を読む時に分かったつもりにならない様に心掛け、

譜読みする上で絶対的で、基本の一つとなっています。

辞書は未だ早い、という年齢の方には、幾つかジュニア用の音楽用語辞典が出版されています。

最初は基本的なことを知り、深く分かりやすく理解する為には、先生のフォローが必要になってくると思います。

少しずつで良いので、ジュニア用の辞典で調べながら先生に質問し、イメージを作っていくと良いと思います。

それぞれの時代様式

上級者で専門的になってくると、時代によりニュアンスが異なることも理解することが大事です。

ここで全ては書ききれないので、ざっくり要点のみになってしまいますが、

バロック時代の楽譜には速度記号や音楽用語表記が最小限に留まり、

楽譜を読み込む時にスタイルを理解しないと、テンポ設定を誤ってしまうことがあります。

舞曲の理解も必須です。

古典派からロマン派に近づくに連れて表記は細かくなり、楽器の変遷も理解しないといけません。

ロマン派、また近現代のドビュッシーやラヴェルは細部に渡って細かい指示が書かれていますし、

現代曲の譜読みは各作曲家や曲によって小節ごとに表記されているものもありますので、

辛抱強く読み込まないと曲にならないことが多々あり、注意が必要です。

基本は、どの作曲家でも、どの時代の曲でも、

楽譜を丁寧に細かく読むこと、そして練習して慣れてきても分かった気持ちにならないで、真摯に読み込むこと

をお勧めしたいと思います。

積み重ね

「次のレッスンになんとか間に合わせたい!」とか、

「早くテンポで弾きたい!」と焦る気持ちを少しだけ抑えて、

ピアノから離れて楽譜を読む時間を作ったり、分析をする、楽譜に書いてある用語を調べることを積み重ねていくと、

その蓄積は数年後、数十年後、物凄く大きなものになっています。

積み重ねは本当に偉大!

慌てず丁寧な譜読み、練習を共にして、豊かな時間にしていきましょう♪